来源:澎湃新闻

作者:邹佳雯 江倩倩 张文清

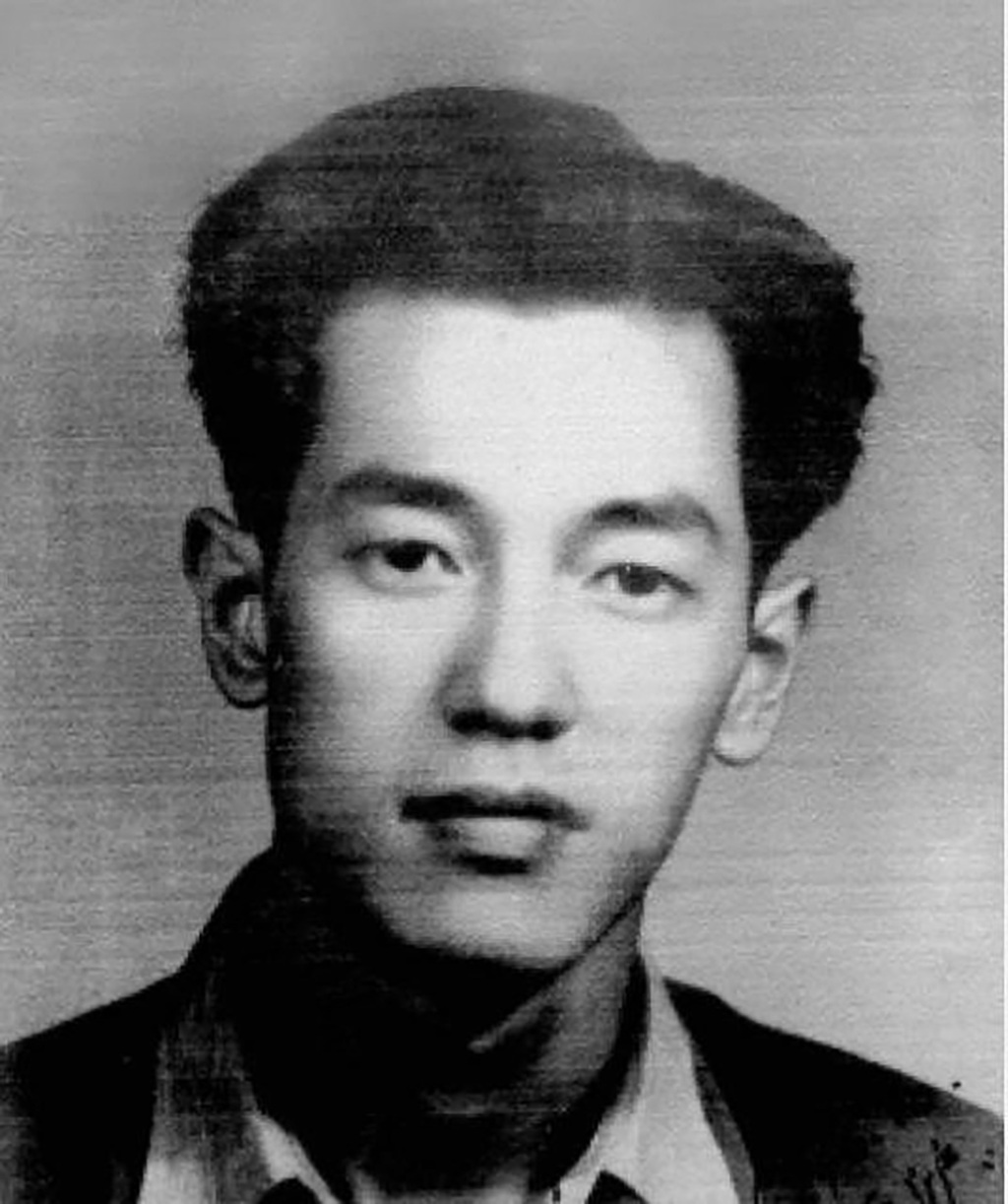

黄旭华 本文图片均为上海交大供图

“敢做惊天动地事,甘做默默无闻人”、“此生属于祖国,此生属于核潜艇,献身核潜艇事业,此生无怨无悔”……为祖国的核潜艇事业,他功名赫赫却隐姓埋名三十年,离家正壮年,归来已花甲,主持设计了中国第一代攻击型核潜艇和战略导弹核潜艇,被誉为“中国核潜艇之父”。

中国共产党优秀党员,中国工程院院士,共和国勋章、国家最高科学技术奖获得者,全国道德模范,中国第一代核潜艇工程总设计师,中国船舶集团有限公司第七一九研究所原所长、党委书记(代理)、名誉所长黄旭华同志,因病医治无效,于2025年2月6日20时30分在湖北武汉逝世,享年99岁。

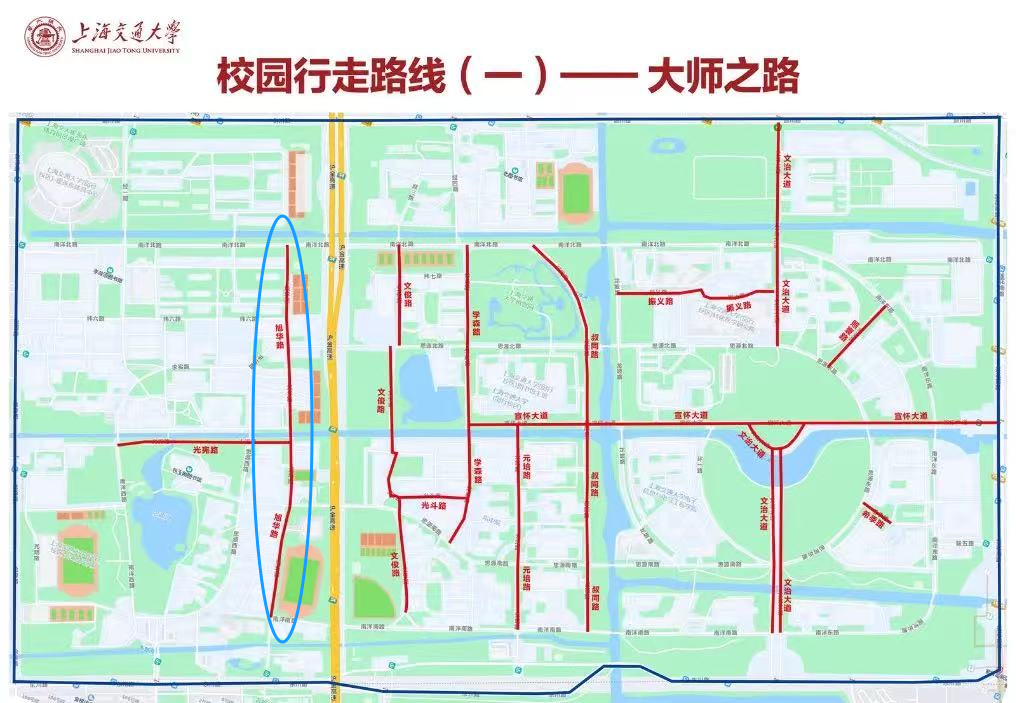

上海交大闵行校区内的“旭华路”

1945年7月,黄旭华以专业第一名的成绩考取了上海交通大学造船系船舶制造专业,开始毅然追寻“造船造舰”抵御外侮的报国梦想。在如今的上海交大,还有一条名为“旭华路”的校内道路,以及一个名为“旭华班”的船建相关强基专业。2016年4月,在上海交通大学纪念建校120周年大会现场,92岁高龄的黄旭华作为校友代表发言,他轻轻地推开了学校为他演讲准备的座椅,坚持站立着向大家讲述心中的“交大精神”,让无数人为之动容。

惊悉黄旭华“学长”逝世,上海交通大学师生深切缅怀黄旭华院士,他的故事也在母校上海交通大学被师生久久传颂。

追寻“造船报国”梦想,以专业第一考入交大

黄旭华在家中排行老三,父亲和母亲都学过医,在当地开诊所和药房治病救人,颇具声望。在父母的影响下,黄旭华最初的人生理想也是成为一名医者。

1938年,日本全面侵华进入第二年,黄旭华为了求学,翻山越岭,步行了整整四天,才找到了为躲避日寇而搬迁的中学。但即便是在山区的草棚子里上课,日机也常来侦察轰炸。日机一来,老师就拎起小黑板,领着学生钻进甘蔗地或山洞里。这从天而降的夺命炸弹,竟然是一个从小在渔耕社会长大的农村孩子最早见识的“现代化”。1939年夏天,黄旭华回到老家,正逢日机多次轰炸,黄家的老屋就在海边,黄旭华和他的兄弟妹妹站在屋顶上,一次次眼睁睁地看着天上日机五六架一群,依次从空中俯冲下来,把停泊在海边的一艘艘渔船炸毁。虽然父母希望他也继续行医,但是炸弹的冲击彻底改变了黄旭华的想法,他说:“学医只能救人,我要救国。”

怀揣着报国梦想,1945年7月,黄旭华以专业第一的成绩考取了上海交通大学造船工程系船舶制造专业。9月入学报到时,交大尚在抗战期间内迁到重庆的九龙坡校园,随着抗战胜利,黄旭华随交大全体师生迁回上海老校园上课。虽然考进交大时是班上第一名,但黄旭华还是很快就感受到了学习的压力。同时交大学生的学习面很广,多年以后,黄旭华依然强调,当初在母校培养的宽广知识面,让自己能够应付后来遇到的多方面的工作需要。

位于上海交大徐汇校区的山茶社纪念碑

从山茶社中成长,1949年在交大入党

上海交通大学拥有百余年历史的徐汇校园,承载着黄旭华大学时代的美好记忆。大一、大二期间,黄旭华居住在“新中院”宿舍,大四时移居到“执信西斋”。

在交大就读期间,黄旭华参加了交大的进步学生社团“山茶社”。黄旭华和伙伴们通过这个阵地,以各种形式演出大量蕴涵进步思想的剧目,产生了广泛的社会影响,黄旭华也因为在“山茶社”的卓越努力,不仅成长为“山茶社”后期的负责人,而且其思想也渐渐发生了实质性的演变,逐步成长为地下党培养的进步青年。

除了组织和参与“山茶社”的各项活动,黄旭华还是上海许多重大学生运动的参与者和见证者。1949年4月,黄旭华在交大校园里加入了中国共产党。2019年9月29日,在新中国成立70周年前夕,党龄与共和国同龄的黄旭华,光荣地获得了“共和国勋章”。

感恩母校的培养,关心母校的发展

1996年,上海交通大学迎来百年校庆之际,黄旭华回校,以《发扬母校优良传统,把青春献给祖国的核潜艇事业》为主题,与母校师生座谈交流。黄旭华深情地表示:“我永远感谢母校的培育,感谢母校给了智慧和为祖国为人类服务的本领。是母校的荣誉和祖国的重托,激励着我勤奋工作,开拓向前!”

2010年4月,上海交通大学湖北校友会在武汉成立,黄旭华当选为名誉会长。在当年的湖北校友代表座谈会上,黄旭华感叹道,“感谢母校的培养,是交大给我们打下了坚实的基础,成就了我们今天的成绩!”而后,黄旭华几乎每年都参加湖北校友会年会,并与校友们分享自己的经历与体会。新春佳节,学校领导也时常与湖北校友会代表一起看望黄旭华,介绍学校近期的发展状况,听取他对母校建设的建议。2011年4月,在上海交通大学纪念建校115周年之际,黄旭华欣然回到母校参加庆祝活动,并在校庆大会上获得了学校颁发的“杰出校友卓越成就奖”。2013年10月,上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院船舶与海洋工程系70周年系庆之际,黄旭华来校出席海洋强国论坛,共话海洋强国战略。他还积极参与和支持地区校友会活动,担任湖北校友会名誉会长,为推动校友工作贡献力量。

黄旭华在上海交通大学湖北校友会2017年度年会上作分享

在上海交通大学,黄旭华学长与“两把椅子”的故事一直是师生校友心目中的美谈。2017年,黄旭华光荣当选为“全国道德模范”,和600名全国道德模范代表一起,在人民大会堂金色大厅,受到习近平总书记的亲切接见。看到黄旭华年事已高,习近平总书记主动移开椅子,一再邀请黄旭华坐在自己身边,成为全国关注的焦点。2016年4月,在上海交通大学纪念建校120周年大会现场,92岁高龄的黄旭华作为校友代表发言,他轻轻地推开了学校为他演讲准备的座椅,坚持站立着向大家讲述心中的“交大精神”,让无数人为之动容。当黄旭华以颤抖而坚决的语调说出“此生属于祖国,此生属于核潜艇,献身核潜艇事业,此生无怨无悔”时,全场掌声雷动。

2016年,黄旭华在上海交大120周年校庆大会“推开椅子”,坚持全程站立演讲

交大有条“旭华路”,也有一个“旭华班”

2019年度国家科学技术奖励大会上,黄旭华荣获2019年度国家最高科学技术奖。他说:“我们的人生可以用两个字来概括,一个是痴,一个是乐。痴,是痴迷于核潜艇,献身于核潜艇,无怨无悔;乐,科研生活极为艰苦的条件下,我们是乐在其中,苦中有乐,苦中求乐,乐是人生的主旋律。”为支持学校教育事业发展,激励优秀毕业生积极投身祖国国防事业,黄旭华在母校设立了“黄旭华奖学金”,以奖励学校矢志投身国防等重点行业的应届毕业生。

作为首批从事核潜艇事业的“先驱者”之一、第一代核潜艇船体设计的总负责人、第一代核潜艇最终形成完整战斗力的总设计师,以及中国工程院的首批院士,黄旭华这个名字,已成为爱国奋斗的象征,也激励着全体交大人为中华民族的伟大复兴作出贡献。

上海交大闵行校区内的“旭华路”

在上海交大闵行校区,有一条“旭华路”。这条路与“元培路”“叔同路”“学森路”等一起,构成了交大校园内文化氛围浓厚的“大师之路”。交大师生用自己的方式向黄旭华院士致敬,这些“大师之路”也作为“无言之师”,讲述着学长们与母校之间的动人故事。

除“旭华路”外,上海交大也有一个“旭华班”。在2024年上海交大强基计划招生简章中,首次将船舶与海洋工程专业作为新增专业纳入强基计划,这一新增的强基专业定名为“旭华班”。“旭华班”采取本博衔接贯通培养,最大程度缩短人才培养周期。希望通过持续深化船海领域工程教育改革,以培养适应和引领新一轮科技革命和产业变革的卓越工程科技人才为目标,打造世界船海领域工程创新中心和人才高地,提升国家硬实力和国际竞争力。

2016年上海交大“院士回母校”活动,黄旭华为师生作分享

黄旭华曾语重心长地对交大学子提出希望:第一需要有扎扎实实的知识基础,而且面要广;第二,要有思想准备要自力更生,争取外援可以不放松,但是立足点是我们自己;第三,创新的道路不可能平平坦坦的,往往是要经历不少个反反复复,要有这个思想准备;第四,科学发展要有无私奉献的精神。

黄旭华的成就、为人和对母校的情感,是上海交通大学的宝贵精神财富,它将一直激励着交大师生奋发向上,勇攀高峰。

【阅读链接】

中国工程院院士、国家最高科技奖获得者黄旭华逝世

来源:科学网微信公众号

2月7日,“中国船舶”微信公众号发布讣告:中国共产党优秀党员,中国工程院院士,共和国勋章、国家最高科学技术奖获得者,全国道德模范,中国第一代核潜艇工程总设计师,中国船舶集团有限公司第七一九研究所原所长、党委书记(代理)、名誉所长黄旭华同志,因病医治无效,于2025年2月6日20时30分在湖北武汉逝世,享年99岁。

讣告称,黄旭华的遗体送别仪式将于2月10日(星期一)上午10时在湖北省武汉市武昌殡仪馆举行。

黄旭华院士

2020年1月,黄旭华院士获得2019年度国家最高科学技术奖。《中国科学报》刊发报道记叙了黄旭华院士为国“深潜”的一生。现重发此文,以纪念黄旭华院士。

最高科技奖得主黄旭华:为国“深潜”的这一生

1988年初,我国完全自主研发的核动力潜水艇(以下简称“核潜艇”)迎来了第一场“大考”——在南海进行极限深潜试验。这是有风险的——20多年前,美国一艘核潜艇在进行极限深潜试验试时因事故沉没,艇上100余人无一生还。

紧张的气氛在参试人员之间蔓延,有人甚至开始写近似“遗嘱”的家书。“带着沉重的思想包袱去执行深潜试验,那是非常危险的。”中国核潜艇总设计黄旭华在得知这一情况后,耐心安抚参试人员,给他们鼓劲,还当场宣布上艇与大家一起下潜。

时年64岁的黄旭华,成了世界上第一位参与深潜试验的核潜艇总设计师,也见证了自己亲手设计的核潜艇抵达水下极限深度,成功完成深潜试验的光辉一刻。在山呼海啸般的欢腾中,他即兴挥毫一首:花甲痴翁,志探龙宫,惊涛骇浪,乐在其中。

这位2019年度国家最高科技奖得主,一生都在为国“深潜”。

从零出发的深潜路

1974年,八一建军节,我国第一艘核潜艇——“401”艇正式交付海军,编入人民海军的战斗序列。

从这一天起,中国成为继美、苏、英、法之后世界上第五个拥有核潜艇的国家。中国也是核潜艇研制速度最快的国家——上马三年后开工、开工两年后下水、下水五年后交付海军。

“外国人用几十年分三步走才搞成了核动力潜艇,你们一步成功,是不是中国人比外国人聪明?”

黄旭华淡然答道:“中国人不比外国人笨,也没有证据表明中国人比外国人聪明。我国国力薄弱,核潜艇研制时间紧迫,我们只能少走弯路。”

这条“少走弯路”的路,是从一穷二白的零点起步的。

1954年,世界上第一艘核动力潜艇——美国“鹦鹉螺”号核潜艇首次试航成功,开启了一个崭新的时代。核潜艇是一国海军的战略力量,更是保家卫国的定海神针。

尽管当时中苏两国仍处于“蜜月期”,前苏联领导人却断然拒绝了帮助中国制造核潜艇的请求。在如此艰难的局面下,毛泽东主席发出了掷地有声的誓言:“核潜艇,一万年也要搞出来!”

1958年,作为国家最高机密的中国核潜艇工程正式立项。时年34岁的黄旭华被秘密召集到北京,成为“核潜艇总体设计组”最早的29人之一。但这些满怀热忱的研究人员,连核潜艇长什么样子都不知道。在极其偶然的机会下,黄旭华得到了一只从美国买来的核潜艇玩具模型。打开外壳后,潜艇内部的导弹、指挥舱,甚至核反应堆等都一目了然。谁能想到,就是这样一个售价3美元的玩具,成为中国科技人员破译核潜艇密码的一枚钥匙。

类似这样的“土办法”,黄旭华还有很多。他有一把北京生产的“前进”牌算盘,是他岳母在银行工作时用过的。在没有现代化计算手段的年代里,这把算盘立下了汗马功劳。“毫不夸张地说,我国一代艇的许多关键数据都是出自于这把算盘。”黄旭华笑道。

核潜艇结构复杂,载荷繁多,保证重心准确非常困难。黄旭华让人在船台入口处放了一个磅秤,所有入艇的的东西,小到一点边角料,都要先过秤,以确保每个部分的重量都跟黄旭华的计算一致。

黄旭华幽默地把这种策略称为“骑驴找马”——在一时无马的情况下,小毛驴也能发挥大作用,同时决不放弃寻找千里马。

深潜者亦是深情人

黄旭华早年的志向不是做个大科学家,而是继承父母衣钵,悬壶济民,“旭华”也不是他的本名。

但他的整个少年时期,都处于国家最动荡最危难的年代。饱尝颠沛流离之苦后,他给自己改名“旭华”,祝福中华民族如旭日东升一般崛起,而自己将倾尽一生之力,为中华民族的强大做出贡献。

什么能保家卫国,他就学什么!

1945年,黄旭华考入国立交通大学造船系。学习之余,他还加入了学校的进步学生社团“山茶社”,并逐步成长为地下党培养的进步青年。

在国民党抓捕地下党员和进步学生的那段恐怖时期,黄旭华不仅两度侥幸躲过了国民党宪兵及特务们的逮捕,还帮助交通大学学生会主席厉良辅逃脱了搜捕。

那时的他或许无法预料,这段地下工作者生涯,成了他一再隐姓埋名,为国“深潜”的前奏。这个“旭华”,成了冉冉升起的祖国背后,一颗沉潜向神秘深处的星子。

1957年元旦,黄旭华回乡探亲,向母亲许下了“常常回家看看”的承诺。谁知这一别,再见已是30年后。进入“核潜艇总体设计组”后,黄旭华对家人而言,也像一艘滑入深海的潜艇,从此既不知道他在哪里,也不知道他在做什么。只有一个神秘的邮箱,断断续续地传来一点言辞模糊的信号。

直到父亲去世,他也没能赶回来,见上最后一面。

1985年,《解放军报》发表了一篇报道《骑鲸蹈海赖神将》,第一次公开写到了中国研制新潜艇的事情,但没有直接点明核潜艇。黄旭华意识到,保密的门正在放开,应该找机会回趟家了。

1986年11月,黄旭华到大亚湾核电站出差,顺便回了趟广东省海丰县的老家。已经93岁高龄的母亲带他游览七星岩,一路上讲他的童年故事。临近分别时,母亲还为他唱起了祝福的歌。但这短暂的三天里,母亲没有追问他的工作。“母亲蛮有修养的,她认为不该问了,也问不出来。”黄旭华回忆道。

一年后,母亲收到了黄旭华寄来的一本杂志。杂志上有一篇报告文学——《赫赫而无名的人生》,讲述了一位不能透露姓名的中国核潜艇总设计师。

恍然大悟,百感交集。母亲召集所有子孙,郑重宣布:“三哥(黄旭华)的事情,大家都得谅解!”

每每想起母亲的这段话,黄旭华总是忍不住泪流满面。

但他说:“对国家的忠,就是对父母最大的孝。”

“深潜者”亦是“深情人”。虽然不能常伴家人身边,他一直在用力所能及的方法,表达着自己的爱意。

自上世纪70年代他们从北方荒岛迁至武汉后,黄旭华的家就开始有了周末家庭晚会,他用一身的才艺,博夫人和女儿们的笑颜。在他家里,时不时的,就会传来一阵自发的合唱。

每当他离开家,就会在脑海默默地唱一首《再相会》,那是儿时母亲带他们唱的一首歌,祈愿早日相会,家人重聚。

2014年初,黄旭华当选感动中国十大人物。颁奖词这样写道:“在惊涛骇浪的孤岛,他埋下头,甘心做沉默的砥柱;在一穷二白的年代,他挺起胸,成为国家最大的财富。他的人生,正如深海中的潜艇,无声,但有无穷的力量。”

时隔六年,黄旭华再次登上举国瞩目的领奖台。为国深潜的人,终究会迎来祖国和人民的感谢与喝彩。

附黄旭华生平(来源:“中国船舶”微信公众号)

黄旭华同志,曾用名黄绍强,男,汉族,1926年3月12日出生于广东省汕尾市(原海丰县),祖籍广东省揭阳市,1945~1949年就读于国立交通大学(现上海交通大学)造船工程系,1949年4月加入中国共产党,是中国核潜艇事业的开拓者和奠基者之一。

黄旭华同志先后在华东军管会船舶建造处、上海市招商局、上海市港务局、上海市船舶工业管理局、北京船舶工业管理局、海军和一机部联合组建的“核潜艇总体设计组”、国防部第七研究院第十五研究所、中国船舶集团有限公司第七一九研究所等单位工作;先后担任七院十五所副总工程师、第一代核潜艇工程副总设计师、总设计师;历任七一九所副总工程师、副所长、所长、党委书记(代理)、名誉所长。1994年当选为中国工程院首批院士,2018年8月离休。

黄旭华同志自幼勤奋好学,但求学经历坎坷,于战火纷飞中树立了科学报国的远大理想;大学期间,在地下党组织的引导和培养下,加入国立交通大学进步学生社团“山茶社”,积极宣传进步思想,历尽风雨洗礼成长为一名光荣的中国共产党党员,开启了不忘初心听党话、牢记使命跟党走的奋斗生涯。

黄旭华同志的人生,正如深海中的潜艇,无声,但有无穷的力量。1958年,因政治素质过硬、专业技术精湛,黄旭华同志被秘召进京,从此隐姓埋名、默默耕耘,30年“人间蒸发”,将满腔热血和智慧付诸中国核潜艇事业,与第一代核潜艇研制人员一道白手起家、潜心钻研,攻坚克难、砥砺奋进,铸就深海利剑,实现了毛主席“核潜艇,一万年也要搞出来”的伟大誓言。

黄旭华同志的一生,是与时俱进、开拓创新的一生。在第一代核潜艇研制过程中,他运用系统论思想,坚持“在综合上发展就是创新”、“综合出尖端”的科研设计思路,大力倡导常规技术系统集成的科学设计理念,与第一代核潜艇其他总师等密切协作,带领科研团队克服重重困难,共同攻克了核潜艇研制的七大关键技术——史称“七朵金花”。1974年,中国核潜艇首艇交付部队使用时,他和我国第一代核潜艇科研人员回顾其艰难研制历程,总结提炼出“自力更生、艰苦奋斗、大力协同、无私奉献”的核潜艇精神,激励着一代又一代中国核潜艇人自立自强、锐意进取、刻苦攻关、创新超越,为中国核潜艇事业不断实现新的跨越式发展提供了宝贵的精神财富。

黄旭华同志的一生,是勇毅深潜、不懈奋斗的一生。他常说:“此生属于核潜艇,此生属于祖国,此生无怨无悔。”1988年,我国核潜艇首次进行极限深潜试验。作为核潜艇总设计师,黄旭华同志以“花甲痴翁,志探龙宫,惊涛骇浪,乐在其中”的豪迈气概和无畏担当,亲自上艇坐镇,随艇下潜至极限深度,开创了世界核潜艇总设计师亲自参加极限深潜试验的先例,为后来者树立了榜样。

黄旭华同志的一生,是成就卓著、熠熠生辉的一生。2017年至2020年,三度被习近平总书记亲授国家级重大奖励,并作为代表发言。1978年,荣获全国科学大会奖;1985年、1996年,两获国家科技进步特等奖;1989年,被国务院授予“全国先进工作者”称号;1989年,开始享受国务院政府特殊津贴;1995年,获何梁何利基金科学与技术进步奖;2006年,荣获“中国工程院资深院士”称号;2009年,被评为“十大海洋人物”;2014年,荣获“感动中国2013年度人物”称号;2017年,荣登“中国好人榜”,获得何梁何利基金科学与技术成就奖,被评为第六届全国道德模范;2018年,荣获“影响世界华人”称号;2019年,荣获共和国勋章,获评“最美奋斗者”称号;2020年,荣获2019年度国家最高科学技术奖。

黄旭华同志的一生,是勤俭朴实、甘于奉献的一生。他淡泊名利,不计个人得失,始终认为党和国家给予自己的表彰奖励是对中国核潜艇事业的肯定和鼓励,自己只是广大核潜艇科研工作者中的一员,要不断发光发热、回报社会。他时刻关心国家科技事业、核潜艇事业的长远发展和下一代的健康成长,先后向科研、科普、教育机构捐献自己的奖金逾2000万元。其中,他捐资1100万元设立的“黄旭华科技创新奖励基金”激励着一大批科研工作者继承和发扬科学家精神,开拓创新、勇攀高峰;他多次到大中小学作报告、作科普,弘扬爱国主义优良传统,宣讲核潜艇精神,在武昌区中山路小学设立“黄旭华院士科技教育中心”,勉励青少年爱党爱国、学好本领、成长为对社会有用的人才。

黄旭华同志始终坚定共产主义理想信念,保持共产党员本色,不忘初心、牢记使命,心怀“国之大者”,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,为中国核潜艇事业和国防建设奋斗终身,做出了卓越贡献。他用自己无声、无悔、无畏、无私的一生,忠实践行了为共产主义事业奋斗终生的誓言。